von Ulrike Baureithel

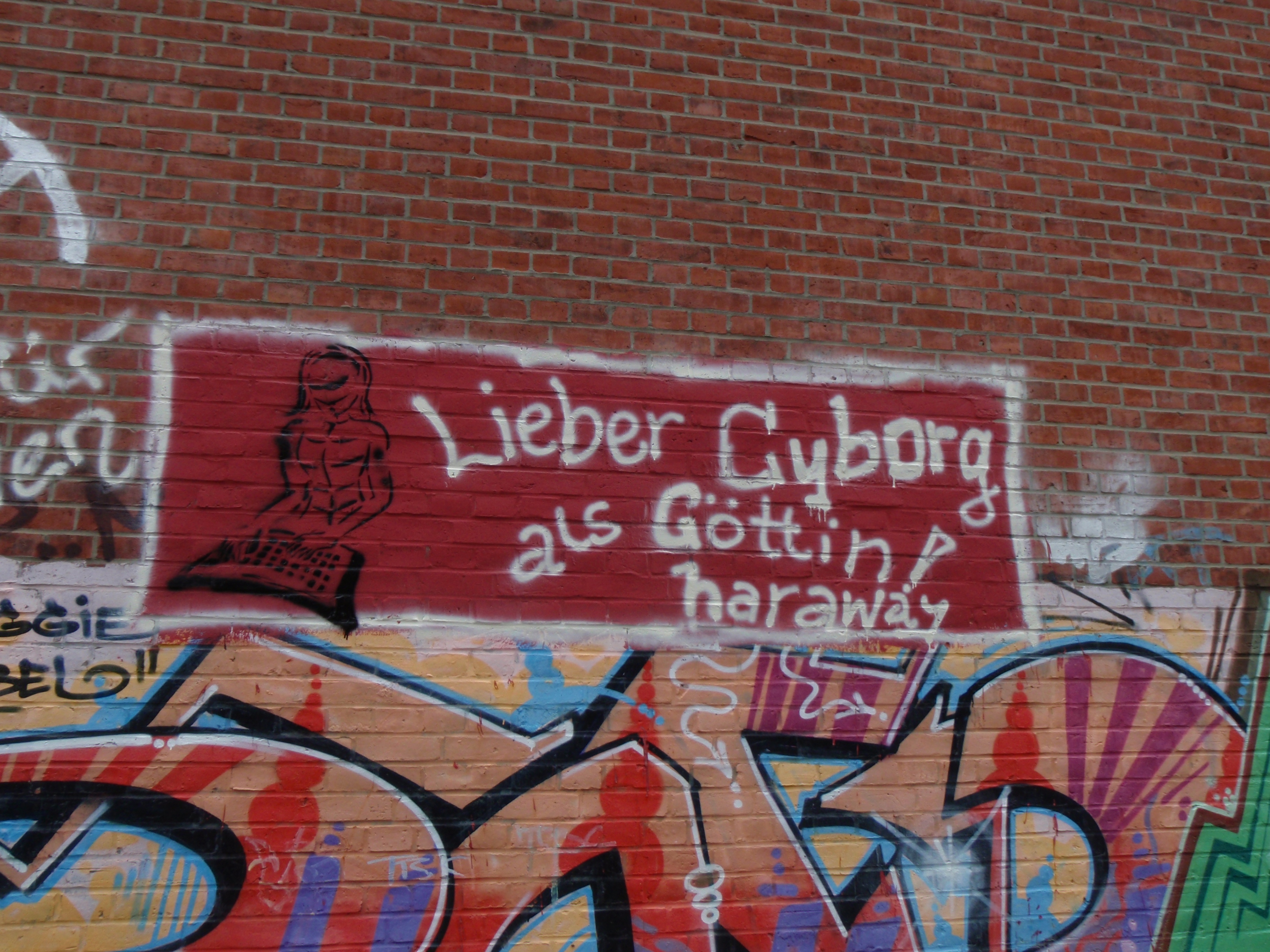

Ich wäre lieber ein Cyborg als eine Göttin

(Donna Haraway, „Manifest für Cyborgs“)

Vor 30 Jahren erschien Donna Haraways „Manifest für Cyborgs“ – doch was von Feministinnen, die im Namen des Selbstbestimmungsrechts den Markt der Reproduktionstechnologien geöffnet sehen wollen, heute als theoretisches Unterstützungsangebot gelesen werden könnte, war ein radikaler Angriff auf das zeitgenössische Identitätsdenken und eine Proklamation feministischer Solidarität

Es war ein Text, der Feministinnen Herzklopfen verursachen konnte – und sie spaltete: Denn nachdem frau sich in den siebziger und achtziger Jahren so kuschelig eingerichtet hatte in der ewigen Opferrolle, nachdem sich Frauen als Friedensengel und als ultimative Bewahrerinnen der Natur und der Spezies aufgeschwungen hatten, kam da eine, die behauptete: Natur war gestern, Ursprung ist eine Fiktion, Reproduktion die unendliche Wiederholung weiblicher Abhängigkeit. Mit „Manifest für Cyborgs“, 1985 in den USA und mit geraumer Verspätung 1995 endlich auf Deutsch erschienen, forderte die amerikanische Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway nicht nur die im glücklichen grünen Winkel hockenden Ökofeministinnen heraus, sondern auch weniger metaphysisch gestimmte Technikkritikerinnen, die angesichts dieses überbordenden Einverständnisses mit der, wie selbstverständlich unterstellt wurde, „männergemachten“ technischen Zivilisation zumindest irritiert waren.

Die Frage, mit der Haraway provozierte, war lapidar und komplex zugleich: Was ist Natur, was sind Tier, Mensch und Maschine im Zeitalter der Gen-, Reproduktions- und Informationstechnologie, die alle Grenzen verflüssigen und Mischformen des Organischen und Künstlichen hervorbringen? Sie führt eine Figur ein, die schon in Marge Piercys Science Fiction „Er, sie und es“ Karriere gemacht hatte, den Cyborg, ein Artefakt an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, mit der Fähigkeit zur unendlichen Verdoppelung, ohne beschwerendes Gedächtnis, bar aller Ursprungslegenden und unabhängig von der biologischen Uhr. Mit der Entkoppelung von der Reproduktion und vom geschlechtlich markierten Körper entlastet die Figur des Cyborg von den Identitätszwängen und Naturalisierungsbestrebungen der menschlichen Spezies. Darüberhinaus verstand Haraway den Cyborg aber auch als oppositionelle feministische Erzählfigur („die Cyborg“), die für den fragmentarischen Charakter postmoderner Existenz steht und angesiedelt ist an den „Grenzen“, die es zu überwinden gilt.

„Am Anfang war die Kopie“, positionierte sich Haraway provokant gegenüber den einheitsstiftenden Ursprungsmythen, „und für Cyborgs und Frauen ist dies der ontologische Normalzustand.“ Sie setzt auf „brüchige Identitäten“ und entwirft den Körper als Schlachtfeld, der nicht von einem bedrohlichen Außen, von einer zu bändigenden oder zu „beseelenden“ Technik bedroht, sondern von „inneren Differenzen“ gefährdet wird. Berühmt wurde ihre Liste der Dichotomien im „Übergang von den bequemen, alten, hierarchischen Formen der Unterdrückung zu den unheimlichen neuen Netzwerken“, der „Informatik der Herrschaft“: Statt Repräsentation Simulation, statt Tiefe und Integrität Oberfläche und Grenze, statt Reproduktion Replikation, statt Geist künstliche Intelligenz, statt Perfektionierung Optimierung, statt Eugenik Geburtenkontrolle usw.

Einige der Begriffe verweisen bereits auf die damals aufsteigende Reproduktionstechnologie: auf Kinder, die im Reagenzglas „gemacht“ und „optimiert“ werden, auf gespaltene Elternschaften, auf die Verfügbarkeit über menschliche Körperteile, die „gespendet“ oder gar verkauft werden können, auf die Vermischung von menschlichen Substanzen und technischen Artefakten, auf Xenotransplantation oder die neuen Gen-Editing-Verfahren, die unwiderruflich in die menschliche Keimbahn eingreifen und sie verändern.

Frauen, die im Namen des Selbstbestimmungsrechts heute darauf pochen, ihre Eizellen einfrieren, Eizellen oder eine Leihmutter zu „bestellen“ oder ihren Embryo im Reagenzglas manipulieren zu dürfen, könnten Donna Haraway also durchaus als Vordenkerin und Mitstreiterin aufrufen, denn ihre Skepsis gegenüber aller „Natürlichkeit“ war unüberhörbar: Es sei ein folgenreicher Irrtum zu glauben, dem kybernetischen und patentierten Körper einen rettungswürdigen organischen Körper gegenüberstellen zu können, ebenso wenig wie gentechnologisch „verseuchten“ Lebensmittel „naturreine“.

Ob sie in Haraway aber tatsächlich eine dienstbare Unterstützerin fänden? Ich glaube nicht. Denn der Streit, den die Feministin in Bezug auf die Technowissenschaften vom Zaun brach, folgte nicht dem Motiv, Frauen nun das reproduktionstechnologische Warenhaus zu öffnen, nachdem sie das Naturparadies als obsolet erkannt hatte. Das „Manifest für Cyborgs“ verstand sich als kritische Intervention und Haraways Netzwerkmodell des Körpers als Metapher einer feministischen Solidarität, die nicht auf einer wie auch immer gearteten „weiblichen“ Identität beruhen sollte.

Haraway war sehr bewusst, dass die Cyborg-Hybride nicht nur eine grenzüberschreitende imaginäre Figur darstellt, sondern auch ein, wie sie schreibt, „Abkömmling des Militarismus und des patriarchalen Kapitalismus“ ist. Für sie ist der Cyborg eine Möglichkeitsfigur der Konstruktion und Dekonstruktion und beinhaltet nicht den Anspruch einer umfassenden Theorie. Im Unterschied zu den damaligen postmodernen Diskursen pochte Haraway aber auf die Verantwortung für die sozialen Beziehungen, die durch gesellschaftliche Wissenschafts- und Technologieverhältnisse strukturiert werden. Das ist eine ihrer zentralen Botschaften an die nachgeborenen Frauen, die sich in der schönen neuen Welt der Reproduktionsangebote orientieren müssen.

Dies ist der erste Artikel der Debatte „Monströse Versprechen: Technologien zwischen Risiko und emanzipativem Potential“ zum ersten Thema Reproduktionstechnik: Zwischen Wahlfreiheit und Normierung.

Ulrike Baureithel M.A, war unter anderem Frauenredakteurin beim „Freitag“ und ist freie Journalistin in Berlin. Sie schreibt seit den achtziger Jahren immer wieder über frauenspezifische Themen und hat sich in der „taz“ 1995 zum ersten Mal mit Donna Haraways „Manifest for Cyborgs“ auseinandergesetzt.